«Y entonces verán al Hijo del hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria»

Domingo de la Semana 33ª del Tiempo Ordinario. Ciclo B

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 13, 24-32

El fiel que acompaña semanalmente la liturgia dominical, sabe bien que en los últimos Domingos, cuando ya el año litúrgico llega a su fin, corresponde meditar los hechos finales de la historia. En efecto, después de iluminar, Domingo a Domingo, el misterio de Cristo en sus diversas facetas, en este Domingo, que es el penúltimo del año litúrgico, la liturgia nos pone ante el misterio de la venida final de Jesucristo y nos invita a considerar la incidencia de este hecho en nuestra vida (Marcos 13, 24-32). En el Antiguo Testamento, vemos como Daniel nos dirá en una visión profética: «Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro» ( Daniel 12,1-3). En la carta a los Hebreos contemplamos a Cristo sentado a la derecha de Dios Padre, esperando hasta que sus enemigos sean puestos como escabel de sus pies (Hebreos 10, 11-14).

El fin de los tiempos

El libro de Daniel nos remite a la época en que el pueblo judío se encontraba oprimido durante la persecución de Antíoco IV en el año 168 a.C. Era un «tiempo de angustia como no hubo otro desde que existen las naciones» y el deseo de poner fin a la opresión suscitaba en el pueblo una profunda confianza en el amor protector de Dios. En medio de la persecución Daniel proclama proféticamente la salvación que Dios traerá a su pueblo. Miguel, jefe del ejército celestial y protector de Israel, se levantará para ejercer su misión de defender al pueblo judío. En los escritos apocalípticos, la liberación final viene precedida de una gran conmoción histórica y cósmica que acarrea angustias y sufrimientos.

El hombre «vestido con túnica de lino» y encargado de comunicar la revelación a Daniel (ver Dn 10,5.11-12) proclama que Dios salvará a los que estén «inscritos en el libro» (Dn 12, 1), resucitará incluso a los muertos y tendrá lugar el juicio divino que será definitivo: castigo eterno para unos, vida eterna para otros. Daniel nos presenta la intervención divina como castigo de los que tramaron la ruina de sus fieles y salvación de los que confiaron y esperaron en ella (ver Dn 3,22.48; 6,24-25). La salvación luminosa proclamada para los «doctos o sabios» y para los que «enseñaron a la multitud por el buen camino» es una imagen de la salvación eterna concedida a los fieles. Los sabios no constituyen un grupo especial dentro del mismo pueblo, sino aquella parte de la comunidad judía que permaneció fiel al cumplimiento de la ley de Moisés en medio de las persecuciones.

La venida del Hijo del hombre

El Evangelio de hoy comienza con las palabras de Jesús: «Más por esos días…». Con esta expresión quiere decir que comenzará a tratar de acontecimientos que pertenecen a la historia. Es más; los hechos de los cuales tratará son el desenlace de la historia, son los últimos, son los que dan sentido a toda la historia y al tiempo. Y esto es lo principal; su ubicación precisa, «el día y la hora», es menos importante y resulta indeterminado. De todas maneras, Jesús ofrece algunas pistas. Ante todo sucederá «después de aquella tribulación». No es una indicación precisa, pues el mismo Evangelio de San Marcos da una definición de esta expresión en la cual se superponen dos cosas. En un momento parece estar hablando de la destrucción del templo de Jerusalén y la dispersión de los judíos ; pero en otro momento la descripción supera ese hecho, por muy tremendo que haya sido: «Aquellos días habrá una tribulación cual no la hubo desde el principio de la creación, que hizo Dios, hasta el presente, ni la volverá a haber» (Mc 13,19).

Los signos que Jesús indica son sobrecogedores: «El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas». Jesús se acomoda a las nociones de astronomía de su tiempo, en que se creía que el sol y la luna son luminarias de tamaño menor que la tierra, que las estrellas cuelgan del firmamento sobre la superficie de la tierra y que ésta está sostenida por columnas sobre el abismo inferior. Pero, si éstos no son más que signos, ¿cuál es entonces el hecho último de que se trata? Jesús responde: «Entonces verán al Hijo del hombre venir entre las nubes con gran poder y gloria».

Este es el hecho principal. Pero el segundo está asociado a éste y afecta a todos los hombres: «Entonces enviará a los ángeles y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo». Esta expresión abarca todo el espacio y todo el tiempo: serán reunidos los elegidos que todavía peregrinen en la tierra y también los que ya hayan concluido su curso terreno. Este hecho final dejará en evi¬dencia una división definitiva de los seres humanos entre elegidos y reprobados, es decir, entre los que serán reunidos con Cristo y los que serán apartados. Por eso éste es el hecho que da peso y sentido a toda la historia y a todo acto del hombre.

La parábola de la higuera

Jesús agrega una parábola para indicar la relación entre el tiempo presente y ese hecho final que nos impli-cará de manera tan radical. Así como sabemos percibir la cercanía del verano por el aspecto que adoptan las ramas de la higuera. Los signos son tales que siempre se debe sentir que Cristo está cerca, que su venida es inminente. Ésta es una dimensión permanente de la vida cristiana. En efecto, Jesús agrega: «Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda». Difícilmente ha dado Jesús más firmeza a una enseñanza suya: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Sus palabras son la verdad, ellas son eternas, son más estables que el cielo y la tierra.

En este caso nos invitan a vivir en la certeza de que Él está cerca, que su venida es inminente, que para cada uno ocurrirá en el espacio de su vida. Y esto es así porque la venida final de Cristo da sentido a nuestra vida y a cada uno de nuestros actos, cualquiera que sea el momento de la historia en que nos toque vivir. Por eso no interesa tanto saber el cuándo. El día del juicio final versará sobre los actos que hayamos hecho, cada uno en su propio momento histórico.

El Evangelio de este Domingo concluye con una frase de Jesús que es difícil de interpretar: «De aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre». Antes que nada debemos observar que éste es el único caso en el Evangelio de Marcos en que Jesús, hablando de sí mismo, se da el nombre de «Hijo» sin más. Y lo hace en relación al Padre. Afirma que hay algo -«un día y una hora»- que sólo el Padre conoce. En esta expresión el Padre no puede ser más que Dios mismo. Éste es un importante texto que revela que el Padre y el Hijo son dos personas distintas. Cada uno es el mismo y único Dios, pero son dos Personas distintas. La dificultad del texto está en la diferencia que introduce entre el Padre y el Hijo. Entre los que ignoran «aquel día y hora» hay una progresión. Cuando Jesús dice: «Nadie sabe nada», se refiere a todos los hombres. Esto es obvio. Ningún hombre ha pretendido saber el día y la hora en que ocurrirán los eventos futuros, tanto menos si éstos son los eventos finales.

Pero luego Jesús da un paso hacia el mundo trascendente: «ni los ángeles en el cielo». Los ángeles no pueden revelar a los hombres ese momento porque tampoco ellos saben nada «sobre aquel día y hora». La dificultad está en que también el Hijo se incluye en el lado de los que no saben, mientras que el único que sabe es el Padre. Pero esta diferencia entre el Padre y el Hijo es imposible: no hay nada que el Padre sepa que el Hijo no sepa. Por eso cuando Jesús dice: «Nadie sabe… ni el Hijo», este «no saber» del Hijo es, en realidad, un «no querer revelar». No lo quiere revelar para que los hombres estén siempre vigilantes. La frase siguiente es precisamente un llamado a la vigilancia: «Estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento» (Mc 13,33). Esta interpretación está confirmada por el libro de los Hechos de los Apóstoles donde se enfrenta el mismo tema. Los apóstoles preguntan a Jesús resucitado: «Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el Reino de Israel?» (Hch 1,6). Ellos están hablando de un reino de Israel terreno y piensan que ya es tiempo de restablecer el esplendor que tenía en el tiempo del rey David. Jesús, en cambio, se refiere a un Reino eterno, aquél sobre el cual el Credo de nuestra fe dice: «De nuevo vendrá con gloria… y su Reino no tendrá fin». En su respuesta Jesús se refiere al momento de su venida final: «A vosotros no os corresponde conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad…» (Hch 1,7). En esta respuesta Jesús da a entender que Él conoce ese momento; pero no lo revela a los apóstoles porque a ellos «no corresponde conocerlo».

El nuevo sacerdote y la nueva alianza.

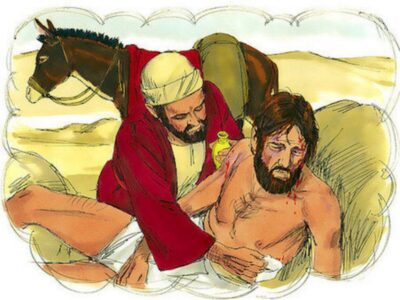

La carta a los Hebreos es muy tajante y clara al afirmar que el sacrificio de Jesús deroga de una vez por todas la ley como institución de salvación (ver Heb 10,1), y nos proporciona, de una parte, la santificación, es decir, el paso al modo de existencia y vida propias de Dios, el único Santo. La misma perfección obtenida por Jesucristo, la transformación de su humanidad en una humanidad divinizada, ha sido obtenida y conseguida también para nosotros (Heb 2,10; 5,9; 7,28). En Él hemos sido santificados, consagrados, hechos sacerdotes. A esta nueva condición accedemos por la fe. Y con ella se obtiene, de una vez por todas, la reconciliación definitiva y el perdón de los pecados.

Una palabra del Santo Padre:

«El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán» (Mc 13, 31). Experimentamos constantemente el hecho de que todo pasa. El mes de noviembre nos lo recuerda de modo particular, comenzando desde la solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos. También el año litúrgico se dirige a su fin. Éste es su penúltimo Domingo; en el último celebraremos la solemnidad de Cristo Rey, de Cristo cuyas «palabras no pasarán». En efecto, Él mismo es el inicio de la vida eterna, y su Palabra da testimonio de todo lo que no pasa, que es de Dios y conduce a Dios. Así pues, en la escena del mundo que pasa, y del hombre con él, se abre el horizonte del reino de Dios.

Cristo nos conduce hacia este reino como Sacerdote de la Nueva y Eterna Alianza. Nos lo recuerda la liturgia en la Carta a los Hebreos: Jesucristo «ofreció por los pecados, para siempre jamás, un solo sacrificio y está sentado a la derecha de Dios» (Heb 10, 12). Con este único sacrificio «ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados» (Heb 10, 14).Entretanto el pasar del hombre sobre la tierra ya está penetrado por el sacrificio de Cristo, cuyo valor y potencia no pasan. Este sacrificio redentor imprime en nuestro paso terreno el signo de la santidad de Dios mismo. Lo traspasamos acercándonos al que es tres veces Santo. De este paso nos habla precisamente la liturgia de este Domingo.

Por ello, las palabras del Salmo que hemos escuchado alejando de nosotros toda tristeza, están llenas de alegría divina: «El Señor es el lote de mi heredad y mi copa: mi suerte está en tu mano» (Sal 15/16, 5)¡Cuántas cosas dice el Salmista con estas palabras inspiradas! Llevamos en nosotros una herencia divina por obra del Hijo Verbo, que se hizo hombre para revelarnos nuestro eterno destino en Dios: Es necesario ver así la «suerte» del hombre. ¡Cuántas veces se lamenta el hombre de su «suerte» terrena! La vida del hombre está en las manos de Dios. Cristo, el Salvador del mundo, es el que toma en sus manos la vida de cada hombre. Es necesario sólo que el hombre —según las palabras del Salmo¬— ponga siempre delante de sí al Señor.

Entonces no vacilará, porque Él está a su derecha (cf. Sal 15/16, 18). Él, Cristo, Él, cuyas palabras no pasarán, es aquel del que continúa hablando el Salmo: «Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha» (Sal 15/16, 11). De este modo, más allá de la tristeza causada por la fragilidad humana, más allá de la necesidad dolorosa de morir, que es la «suerte» humana del hombre, se entreabren las perspectivas de la esperanza. El Salmista anuncia: «Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa sere¬na, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción» (Sal 15/16, 9 10)».

Juan Pablo II. Homilía en la Parroquia Santa María la Mayor en San Vito. 13 de noviembre de 1988.

Vivamos nuestro Domingo a lo largo de la semana.

1. Las lecturas de este Domingo son un auténtico llamado a tener una visión sobrenatural y llena de esperanza en mi vida. ¿Confío en las promesas del Señor? ¿Estoy preparado para su venida o para mi encuentro con Él?

2. El ser humano desde siempre ha sido muy sensible al misterio del tiempo. Es por eso que los hechos relativos al futuro y al fin del tiempo suscitan tanto interés. ¿Me doy cuenta que creer en horóscopos, lecturas de las cartas o en algún tipo de explicación esotérica sobre mi futuro va directamente contra mi fe en el Señor Jesús?

3. Leamos en el Catecismo de la Iglesia Católica los numerales: 1020-1060.